Ответы на 2 тур по химии

1 вопрос

Цитируем по книге итальянского писателя Умберто Эко

«Имя розы»:

«Существует двенадцать научных наименований пламени: огнин, зарин, варин (так как превращает сырое в вареное), кипятин, жарин (от слова жар), трескотин (от треска поленьев), алин (от алого цвета), дымон, палин (от глагола палить), оживин (оживляет), кремин (ибо из кремния добывается, хотя из кремния неверно сказано, из искры берется) и еще энеон, от Энея бога в пламени живица, одушевляющая сей элемент».

· огнин – так как это огонь;

· зарин – озаряет, освещает всё вокруг;

· варин – превращает сырое в варёное;

· кипятин – кипятит, нагревает вещества до температуры кипения;

· жарин – так как от него исходит жар;

· трескотин – из-за треска поленьев, веток, твёрдого топлива; Непрерывное потрескивание поленьев в печи – это не что иное, как серия самых настоящих микровзрывов. Волокна древесного угля разрываются, и водяные пары вырываются на свободу.

· алин – так как пламя алого цвета;

·

дымон – так как огонь дымит;

· палин – так как опаляет предметы, может поджечь что-либо

· оживин – в давние времена существовал обычай проверять умершего с помощью огня. Если человек был жив, то срабатывал рефлекс и он двигался.

· кремнин – так как образуется из искры при трении кремня;

· энеон – от Энея – героя Троянской войны, защищавшего жителей Трои от огня.

На Земле, благодаря наличию гравитации, возникают конвекционные потоки, которые заставляют частички сажи подниматься вверх и образовывать пламя каплеобразной формы. Раскаленные частички сажи излучают видимый свет. Чем их больше – тем пламя более светящееся. В невесомости конвекционные потоки отсутствуют, поэтому пламя от фитиля будет растекаться равномерно во все стороны и иметь сферическую форму.

2 вопрос

Не смотря, что все телеведущие очень ответственно относятся к подготовке к эфиру, многие из них допускают ошибки, связанные с недостаточно глубоким пониманием происходящих явлений. В видео фрагменте передачи «Страна огней» ведущий передачи Тимофей Баженов приводит несколько некорректных, с химической точки зрения, суждений.

I. « Постоянно ощущаю запах газа и даже дурноту. А значит, я отравлен природным газом. Так как нет противогаза, то надо находиться на вершинах, в максимально ветреных местах …»

Природный газ - это смесь углеводородов, состоящая из метана (CH4 от 92 до 98 %) и его гомологов этана (C2H6), пропана (C3H8), бутана (C4H10), которые не имеют цвета, запаха, вкуса, поэтому запах ведущий почувствовать не мог. Природные горючие газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4-го класса опасности (малоопасные вещества). Отравление ими может наступить при содержании в воздухе более 30% метана (за счет уменьшения содержания кислорода), но на открытых местностях такой высокой его концентрации достичь невозможно. Ветер, в зависимости от направления, может либо увеличивать, либо уменьшать концентрацию газа в воздухе. Но в любом случае, концентрация природного газа в открытой местности не может достичь величины ПДК, поэтому необходимости в использовании противогаза нет. (Отметим, что при авариях, связанных с утечкой газообразных углеводородов, используют не обычный фильтрующий, а кислородный изолирующий противогаз).

II. «Обратите внимание на цвет языков пламени. Там, где он синий – там горит метан, а где желтый – там пропан или бутан…»

Из под земли выходят и горят не отдельные компоненты природного газа, а их смесь. Поэтому нельзя определить, где конкретно горит метан, а где другие углеводороды. Различные цвета пламени могут говорить о разной полноте сгорания природного газа. При полном сгорании метана пропана, бутана и этана образуются углекислый газ и пары воды, пламя голубоватое. При недостатке кислорода происходит неполное сгорание углеводородов с образованием угарного газа (СО), копоти (С) и наблюдается светящееся пламя. Поэтому желтое пламя наблюдается там, где выход природного газа более интенсивный, кислорода не хватает и сгорание, поэтому, неполное.

III. «Если проникнуть вглубь горы, то языки пламени увеличиваются…»

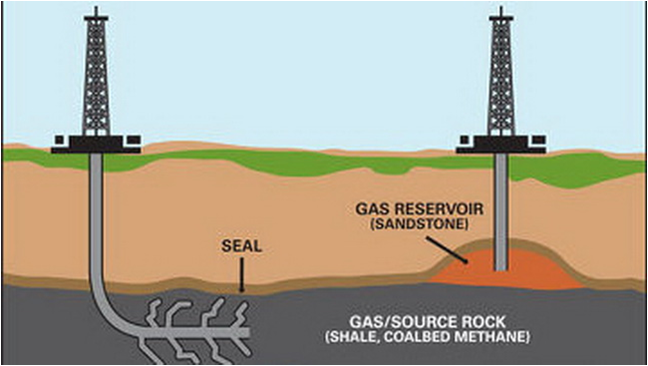

Попытка проковырять землю палочкой, чтобы газ пошел лучше, не могла увенчаться успехом, так как за много лет, в течение которых идет процесс горения газа, суглинок просто превратилась в «кирпич» (как правильно заметил сам Т.Баженов). Кроме того глубина залегания месторождения колеблется от сотен метров до километра и газ проходит по микротрещинам в горных породах. Поэтому ковыряние даже более острыми предметами также не дало бы никакого результата.

IV. «Если бы он (газ) не горел, то он бы накопился и во время какой-нибудь грозы взорвался…»

Действительно природный газ способен образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, но, как мы и указывали ранее, накопиться на открытой местности он не может. Так как природный газ значительно легче воздуха (его Mr немного более 16, в то время как у воздуха она равна 29), он не собирается ни в низинах, ни на вершинах гор, а поднимается вверх. Находясь под землей (в месторождении), природный газ тоже взорваться не может, так как там нет кислорода, необходимого компонента горения.

3 вопрос

В вопросе речь идет о мыле и Ордене Бани.

В вопросе речь идет о мыле и Ордене Бани.

В 1399 г. в Англии король Генрих IV основал Орден Бани, как национальную награду за храбрость и отличную службу. В то время существовал обычай, согласно которому человек накануне посвящения в рыцарское достоинство был обязан искупаться в бане с мылом, тем самым доказывая чистоту своих помыслов и намерений. Это также служило доказательством того, что он готов преодолеть всякие опасности и затруднения ради благородных целей, что он будет соблюдать необходимую предосторожность и в словах своих, и в действиях и что он во всех случаях жизни будет следовать правилам верности и чести. Рассказывают, что первыми рыцарями ордена стали тридцать шесть рыцарей, охранявших короля повсюду, в том числе и во время его омовения и принявших омовение вместе с будущим монархом.

В знаменитом стихотворении К.И.Чуковского «Мойдодыр» мылу отводится одна из ведущих ролей.

Тут и мыло подскочило

И вцепилось в волоса,

И юлило, и мылило,

И кусало, как оса.

Основной компонент мыла - это соли высших карбоновых кислот - пальмитаты и стеараты натрия или калия (C15H31COONa и С17H35COOK)

В жесткой воде моющая способность мыла резко снижается, поскольку растворимые натриевые или калиевые соли высших карбоновых кислот, входящие в состав мыла, вступают в реакцию обмена с содержащимися в жесткой воде растворимыми гидрокарбонатами магния и кальция:

2C15H31COONa + Ca(HCO3)2 = (C15H31COO)2Ca↓ +2NaHCO3.

Получающиеся при этом нерастворимые кальциевые соли высших жирных кислот образуют липкие осадки.

Давайте

же мыться, плескаться,

Купаться, нырять, кувыркаться

В ушате, в корыте, в лохани,

В реке, в ручейке, в океане

Из трех водных объектов, приведенных в стихотворении, хуже всего мыло «работает» в океане, так как именно там больше всего растворимых солей магния и кальция, т.е. вода самая жесткая.

Связь между мылом, брезентом и солидолом заключается в том, что мыло входит в состав водоотталкивающей пропитки брезента и является одним из компонентов солидола.

Брезент (водонепроницаемую ткань) получают с использованием алюминиевого мыла, солидол (техническая смазка)– кальциевого мыла.